應對「劫車」情境:導讀篇

- Authors

- Name

- 自我強化筆記

發佈日期:

最後更新:

這篇文章,是我替自己的《認識劫車套路》與《防範劫車》兩套系列文章所寫的一篇導讀。之所以特別撰寫一篇導讀,是因為我非常建議有心學習個人防身的人,從「應對劫車」開始學起。我認為這個學習過程,會幫助我們紮下深厚的基本功。

然而,一聽到主題是「應對劫車」,難免有人認為這只是「屠龍之技」,就失去興趣了。畢竟對多數台灣人或某些海外僑民而言,劫車風險並不高,就算學會怎麼應對劫車,最後大概也用不到。有時候眾人更在意的可能是其他類型的暴力攻擊,對於相對陌生的「劫車」,反而不覺得有什麼危機感。

因此,我希望利用這篇文章,向各位讀者說明為什麼學習劫車是有價值的。以下我會從事實出發,舉出劫車案例有哪些特性,以此說明劫車為什麼是學習個人防身時,一套非常好的入門教材,希望能讓各位提起學習劫車的興趣!

1. 具有明顯的犯罪套路

我們知道劫車,是搶劫的一種。但「劫車」與「劫車以外的其他搶劫」,卻存在一項巨大差異:奪取的資源是不一樣的。

劫車所要奪取的資源,是車輛,這是一個體積、重量、機動性都遠遠超過人類身體的大鐵塊。因此,受限於物理條件,歹徒劫車時,不可能像搶劫一般財物時,可以一把搶走就跑掉。

要完成劫車,基本上只有一種辦法:那就是歹徒奪取車鑰匙,迫使車主離開駕駛座後,自己坐進車裡取得車輛的控制權,把車給開走。但凡中間有某個環節出錯,歹徒的劫車就會以失敗告終。

所以説,想要順利劫走一台車,除了要在車輛靜止時動手,還得挑選適當的時機,在目標車主分心、有機可趁,無法及時踩油門離開現場時動手,才容易成功。

而這些適當的劫車時機,大致就固定那麼幾種。因此,實際案例中會觀察到,劫車犯的行為模式具有高度「套路化」、「樣板化」的特性,不同歹徒犯下的劫車案件裡,可以看到相同的劫車套路被重複使用。

如果相同的劫車套路會被歹徒重複使用,這代表我們只要從一部份的實際案例中歸納出對策之後,這個對策也可以很有效的應用到未來的其他劫車案例中。

打個比方,這就像是考試題型已經固定下來了,所以只要好好寫過考古題,大多數人都能考到一個好成績。正因為我們可以用「寫考古題」的方式來學習如何應對劫車,這是為什麼我認為它非常適合初學者學習。

講到這裡,有些人可能會提出質疑:覺得自己連歹徒空手搶劫現金、搶包包,這種小額度、危險性較低的搶劫都應付不來了。劫車搶的是車輛這種高價值物品,歹徒有套路、又通常有持槍,走錯一步也許命就沒了,聽起來就超恐怖的。你卻説劫車很適合初學者,是不是搞錯學習順序了?

如果我連國小程度的四則運算都不會,就算你給我一疊高中數學的考古題讓我寫,最後我大概也什麼都算不出來吧?你說要讓初學者從劫車開始學起,豈不是還沒學會走路,就要學飛?

我的觀點正好相反。正因為會發生劫車的情境有限,而且在高度「套路化」的行為模式裡,攻擊手段的變化較少,例外情境也較少,所以在眾多種類的暴力犯罪中,劫車應對起來其實比較簡單。反觀路上搶劫,幾乎隨處都有可能發生,歹徒的行為模式也相對沒那麼「套路化」,所以犯罪手法有更多變化,應對起來其實更複雜。

這樣來看,劫車其實才是國小程度的「四則運算」。如果連劫車都無法應對,就想先學怎麼應對路上搶劫(或路怒症、跟蹤狂、隨機傷人等其他暴力犯罪),這才是「還不會走路,就要學飛」。

我們不能陷入思維誤區,只因為某件事情的後果更嚴重,就斷言它一定更複雜。流行病的防治就是一個很好的例子,那些症狀嚴重的疾病,例如天花、小兒麻痺症,現今都已經存在疫苗,大致上被根除、控制住了;但症狀沒那麼可怕的流感,反而因為病毒株的變異性強,又能在人類與動物間傳染(例如禽流感、豬流感),偶爾就會發生一波大規模感染,仍無法徹底根除。

說回防身,這是為什麼我主張初學者應優先學習「應對劫車」。就算各位能預知未來,100%確定自己這輩子絕對不會遭遇劫車,我仍認為學習劫車套路對各位而言是有價值的。

因為在學習劫車套路、理解歹徒行為模式的過程裡,我們能夠暫時切換到歹徒的視角,思考一起劫車是怎麼被籌劃並實行的。這時我們就不會只聚焦在暴力攻擊開始後,自己要如何展開反擊;而能夠更全盤的看見暴力攻擊的醞釀過程。

完整把握了敵我雙方的情勢後,能讓我們彷彿站在制高點,居高臨下的俯瞰戰局,這會讓我們更容易提出具體且有效的防範對策。

而分析變化較少的劫車套路,更容易培養出這種「全局觀」與「策略思維」,在應對劫車以外的其他暴力攻擊時,這些能力也必能派上用場。因此,如果各位對「個人防身」有興趣的話,我認為「應對劫車」將會是一門相當重要的必修課。

2. 客觀案例充足、內容具體完整

延續前一段落的內容,這個段落就來談談為什麼分析劫車案例,能讓我們站在制高點,居高臨下的俯瞰戰局,完整把握敵我雙方的情勢。這源自於劫車案例的另一個特性:客觀案例充足,且內容具體完整。

畢竟劫車劫的是車輛,自然會更常發生在車輛會頻繁停靠、出沒的場所,例如停車場、加油站,這些場所普遍都裝有監視器,能夠將作案過程記錄下來。此外,也有不少車輛會加裝行車記錄器,這也是一個能夠記錄劫車過程的來源。

這些錄影提供了絕對客觀的紀錄。誰在什麼時候、在哪裡、做了什麼事、花了多少時間,鏡頭下一目了然,不存在任何自行想像的空間,這樣才有進行案例分析的事實基礎。

也因為劫車更容易被鏡頭記錄下來,因此留下了數量充足的案例,能夠囊括多種劫車的行為模式,並證實劫車套路確實是被重複使用的。我們也能累積出充足的「考古題」,讓初學者大量反覆練習。

而且在錄影中,案情非常具體,把好人誤認成歹徒的狀況不易發生。是誰的車子被劫走,誰又是把車劫走的歹徒,在鏡頭下可以判斷得很清楚。即使是對暴力事件相對陌生的初學者,也有能力從錄影中理解、並分析案發經過。

這個特性也使得我們能夠突破語言的藩籬。就算案例發生在外國,我們聽不懂對方說了什麼,這也不影響我們理解案情。因此不同國家發生的劫車案例,也可以拿來相互比較,並擴大案例的數量。

最後,劫車案例的錄影中,也更容易包含完整的案發經過,將歹徒醞釀暴力攻擊的過程都清楚的記錄下來。譬如說,歹徒在加油站動手劫車之前,很可能是早就已經站在牆角觀察許久,趁著車主有機可趁時才徘徊到車主身後,然後才發動偷襲,這些舉止在鏡頭下將一覽無遺。

事後在新聞採訪中,我們往往會聽到車主口述案發經過時表示:暴力攻擊突然就發生了,根本毫無預警,完全來不及應對。但在有了監視器影像所賦予我們的「上帝視角」後,我們能夠清楚看見歹徒為了發動突襲,事前做了哪些準備。完整認識了歹徒醞釀暴力的過程後,我們也才有辦法提出具體的防身對策。

「客觀、充足、具體、完整」,同時具有這四項性質的實際案例,將會是初學者學習防身的理想教材。

3. 具共通性、經驗可共享、限制因素較少

在整理案例的過程中,我也發現劫車是眾多暴力犯罪中,相對較具有「共通性」的一種犯罪。也就是說,在某個地區出現劫車時,並不是只有人口中的特定群體才會被劫車。任何有在開車的人,都有可能遭遇劫車。

有些人可能會認為,會遭遇暴力事件的主因,是因為住在治安不好的地區。所以只要遠離不良環境,就不必擔心遭遇暴力攻擊。

無可否認,待在養尊處優的環境裡,遭遇暴力犯罪的機率一定比較低。但即便是有錢人家,住的是好社區、上的是好學校、擁有一份好工作、只與好人家交朋友,在開車出門時所使用的道路、停車場、加油站,終究會與一般市井小民共用。

所以當一個地區開始出現劫車,歹徒開始在道路、停車場、加油站這些地方出沒、尋找獵物時,這是全體居民要共同承擔的問題。即便遭遇暴力的風險不見得是平均分配,不分貴賤的「所有人」都有可能會遭遇劫車。也許某些人主觀上仍認為劫車事不關己,但客觀來說,沒有人能真正的置身事外。

實際案例也能佐證以上的說法。新聞報導中,除了眾多市井小民遭遇劫車的案例之外,也會聽聞國會議員、政府幕僚、FBI探員、檢察官、貸款經紀人、企業CEO夫人、運動員、歌手、模特兒,這些政商名流或有錢人成為劫車受害者的例子。

以上文字對某些身處菁英階級的人來說,聽來或許有些刺耳。弦外之音似乎是在說:你們可別仗著自己有錢、有資源,就因此心存僥倖,覺得不學防身也沒差。

我不否認這段文字確實帶有幾分警告、批判意味。但如果從劫車具有共通性的事實中,只看得見仇富心理,那就太膚淺了。

劫車的共通性所揭示的真正意義,是經驗的可共享性,在劫車的威脅面前,所有人其實都在同一陣線上。假使聽説別人遭遇劫車,我們不該想著「那是他的問題,不關我的事」,而應該思考「同樣的狀況也可能發生在我身上」,並試著將發生在他人身上的事件,轉化成自己的經驗,進而讓自己變得更安全。

既然劫車問題將由群眾共同承擔,反過來說,這也代表劫車對策可以在群眾之間共享,而且能夠不斷累積。延續之前「考古題」的比喻,假使考古題在群眾間廣泛流通,接下來就會有人開始分享自己的解答過程,經過許多人的共同努力,最後彙集成一份「解答本」。

「解答本」除了來自民間自發整理、發佈之外,也可能來自政府。舉例而言,為了避免更多居民成為受害者,美國許多州政府都曾經發佈「劫車小冊子」來進行安全宣導。這就是群眾之間存在並流傳著「解答本」的鐵證。任何想要防範劫車的人,只要動動手指在網路上搜尋,大概就能找到上述來自政府或民間的內容,這些都是很好的起始點。

以此為基礎,我期許自己的文章是一套更豐富、更清晰的「答題詳解」,除了「答案」之外,也將「解題過程」一一列出,希望能更充分的提升群眾的防身能力。

我之所以決定要寫下完整的「解題過程」,是因為在看過大量案例,充分理解劫車套路之後,使我確信了一件事:一個人能否成功防範劫車,並非全由「體格優劣、武力強弱」的因素所主宰。我相信不論年輕力壯的肌肉男,或七老八十的老太婆,他們都能夠學習、並執行劫車對策,讓自己更安全。

在第一個段落中就已經提過:歹徒要劫車,需要一口氣完成許多步驟,所以行為模式倚賴特定套路,而且通常需要尋找破綻下手,最終才能成功。因此,本網誌提出的劫車對策中,有不少是在歹徒發動攻擊之前,就盡可能消除自己的破綻,並妨礙暴力的醞釀過程。

用遊戲或漫畫的語言來比喻,就是敵人在放大招之前,必須先「蓄力」、「詠唱」一段時間。如果不想在敵人出招後硬碰硬接招,也可以在出招前,就中斷蓄力或詠唱的過程,進而妨礙敵人的攻擊;或是預先迴避,讓敵人的大招落空。

這時的決定因素就不在於「個人武力強弱」,而是在於「知不知道」歹徒正在蓄力。只要能夠發現歹徒正在蓄力,不論肌肉男與老太婆,都能夠妨礙歹徒蓄力,或是提早進行迴避。

因此,充分認識劫車套路很重要,這也是為什麼我在系列文章中整理了大量實際案例,就是希望讀者能夠很具體的從錄影中看見攻擊的前兆,才有能力判斷出歹徒正在「蓄力、詠唱」,然後採取行動。

有人也許質疑:我們又不能保證每次都在事前處理掉危險。萬一歹徒完成蓄力,開始出招之後,不還是得要接招、硬碰硬?既然要在危急關頭戰鬥或逃跑,這時絕對是肌肉男比老太婆更具備優勢條件,總不能繼續主張體格、武力不重要吧?

先聲明:我從未說過體格、武力不重要。我的主張是:體格、武力並不是主宰劫車情境的唯一因素,而這個主張在歹徒開始動手劫車後依然成立,以下我會解釋為什麼。

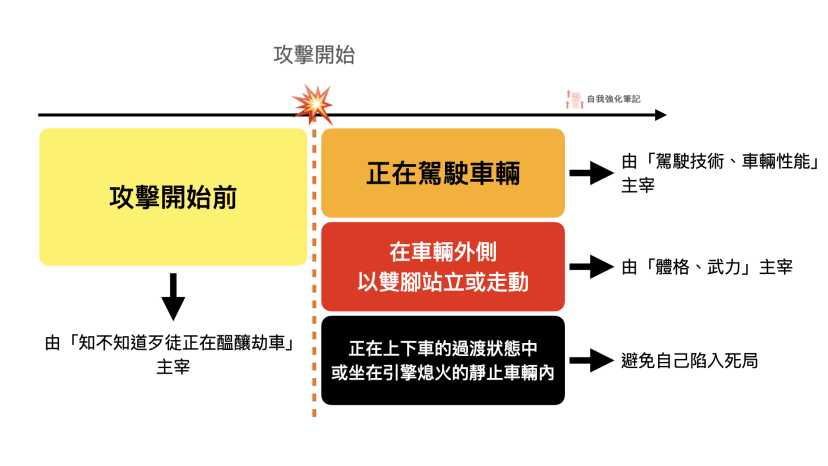

在劫車發生、歹徒展開攻擊後,車主基本上會處於以下三種狀況的其中一種:

- 正在駕駛車輛

- 在車輛外側,以雙腳站立或走動

- 正在上下車的過渡狀態中,或坐在引擎熄火的靜止車輛內

第一種狀況中,車主是在駕駛車輛的過程中遭遇劫車,那就可以利用車輛的動力與機動性來進行戰鬥或逃跑,而這時的決定因素會是「駕駛技術、引擎性能」,並非「體格、武力」。畢竟同一台車把油門踩到底,並不會因為是老太婆踩的油門,就讓車速變慢。

第二種狀況中,在車外以雙腳站立或走動時遭遇暴力攻擊,這時才是由「體格、武力」來主宰最終結果。

至於第三種狀況,這時車主的肢體移動因為受到車廂限制,即便擁有體格、武力的優勢,這時仍然是一個很大的破綻。尤其歹徒如果有槍,瞄準這個破綻動手,基本上車主就陷入死局了。

面對死局時,我認為比較好的心態是把重點放在如何避免陷入死局,而不是苦苦思索要怎麼在死局中翻盤。當然,現實中確實有人成功打破死局,但那是特例。如果總幻想自己像電影主角一樣,每次都能在死局裡奮力一搏,憑著毅力、運氣成功生還,這只能說是不夠務實。

最後,把所有的可能狀況畫成一張圖表,就能更清楚的看到「體格、武力」的因素,其實只主宰了一部份的劫車情境。

這個段落說了這麼多,鋪墊了這麼久,最後想表達的其實只有一件事:劫車情境中,一個人的年齡、性別、體格優劣、武力高低,其實都不是限制我們防身的因素。只要各位有意願學習,並踏實付出努力,就會在「應對劫車」這件事情上收穫成效。

這是我認為「應對劫車」很適合初學者學習的另一個理由。

4. 為什麼要讀這篇文章?

我相信有耐心讀到最後這個段落的讀者,應該都是真正關心個人防身的人。所以最後這個段落,我希望取得各位的信任,也談談自己寫的系列文章,為什麼值得讓各位花費寶貴的時間、精力來閱讀?

當然,關於劫車的知識,並無法靠什麼學位、執照來背書。所以我能做的,就是在此向各位清楚交代自己學習劫車的歷程。

我對於劫車的研究,最早是2021年10月,在美國馬里蘭州的Free State Gun Range靶場參加劫車應對課程開始的。這堂課直到我寫下這篇文章的現在,一直都有持續開設,有興趣的讀者可以自己在靶場網站上查看課程大綱。

這是我初次接觸到以投影片授課為主體的「防身課程」,課程中大部分的時間,學員們都是坐在座位上,聽教官口頭授課。當時在這堂課裡,我學到了應對劫車的基本大原則,也從實際案例錄影中認識了幾種常見的劫車套路,以及應對劫車的方法。這些都是後來我寫下劫車系列文章的基礎知識。

課程結束後,在2022年1月,我初次發佈了以中文寫下的應對劫車文章。但當時的版本只能算是篇拙作,說穿了其實就是把英文的講課內容翻譯成中文後,重新編排、潤飾一下,然後多找了幾則實際案例來佐證。

對我而言,真正的轉捩點發生在發佈初版文章的數天後,這天我親身遭遇了劫車情境。其他人的劫車遭遇也許是刀光劍影,或聲淚俱下,但我的遭遇某種程度上可說是非常「無聊」。當時因為提早察覺到歹徒意圖趁我即將在紅燈路口停車時劫車,所以我完全沒有停車,直接闖紅燈迴避危險。在一切都還未發生之前,劫車就已經結束了。

當時我車上的行車記錄器有將現場畫面記錄下來,後來我將這段經歷剪成一段影片,說明當時自己看見了哪些觀察重點,有興趣的讀者可以點開以下板塊觀看。

(網誌作者親身經歷)事前迴避紅燈路口劫車

反覆咀嚼這段經驗後,我將自己成功迴避劫車歸功於兩個原因:

- 由於從高中開始持續進行了約9年的武術鍛鍊,打磨了我的直覺,使我能夠敏銳判讀他人的敵意與惡意。

- 又加上不久前才上過劫車課程,認識了常見劫車套路,所以事前已經知道歹徒玩的是什麼把戲。

確定了成功的要素後,我認為自己能夠透過網路文章,在眾人間大量複製應對劫車的能力。如果説直覺太抽象了讀者聽不懂,仍可透過條列出具體的觀察重點來彌補;而只要舉出足夠多的實際案例,讀者自然也能夠從中看出劫車套路的輪廓。

於是我又花了兩年多的時間鑽研,也利用美國的環境,開始大量閱讀個人防身的相關書籍,並透過YouTube上的新聞報導與Active Self Protection頻道,不斷累積劫車案例。擁有了一定積累之後,便著手對大量案例進行歸納,然後反覆修正文章架構,重新潤飾文句,也動手畫出示意圖來說明概念。

最後在2024年的6月,我完成了兩套系列文章:《認識劫車套路》系列與《防範劫車》系列。這分別拓展了劫車套路的整理,也透過「劫車」作為第一份防身教材,讓網誌中提出的核心理論,真正得到落地實踐。

首先是《認識劫車套路》系列:先以一篇概論,廣泛介紹所有的劫車套路的共通點。然後將劫車套路拆分為十一篇文章,介紹十種劫車套路,以及例外情境。

接著是《防範劫車》系列:同樣先以一篇概論,介紹基本安全習慣,接著根據網誌的核心理論「六大防身策略」,另寫五篇文章,介紹在劫車情境中適用的其中五種策略與相關實踐要點。

以上就是我學習、鑽研劫車的歷程。希望這些文章除了讓各位讀者獲得應對劫車的能力,並紮下「個人防身」的堅實基礎之外,也幫助各位成為一個身心都具備力量的強者。